Le silence : l’outil invisible qui booste l’apprentissage

Un Article de Benoît CARON, directeur de Kiné-Formations. Le silence n’est pas un vide : c’est un temps d’apprentissage Le silence est souvent décrit

Un Article de Benoît CARON,

directeur de Kiné-Formations.

Récemment, au cours d’une formation de crochetage animée par Jean-Yves Vandewalle, dédiée entre autre à l’anatomie palpatoire, un échange m’a marqué. J’ai cité la formule d’Alfred Korzybski — « la carte n’est pas le territoire ». Un stagiaire m’a aussitôt répondu : « Je connais cette phrase » en sortant de son sac l’intégrale d’A. E. van Vogt, Le Monde des Ā (couramment appelé « le monde des non-A »), où il l’avait découverte. De cette coïncidence est née l’idée de l’article qui suit : montrer, pour des kinésithérapeutes, en quoi l’anatomie apprise (la « carte ») éclaire mais ne remplace jamais l’anatomie palpée au contact du patient (le « territoire »), et comment cette distinction – issue de la sémantique générale – peut renforcer notre raisonnement clinique et nos gestes en thérapie manuelle.

Korzybski rappelait que toute représentation est une abstraction : utile, mais distincte du réel. Une carte peut être pertinente si sa structure « ressemble » à celle du territoire, sans jamais s’y confondre. Transposé à la clinique : les planches anatomiques (la carte) guident l’examen, mais vos mains rencontrent des tissus vivants, variables, douloureux, plastiques (le territoire). C’est précisément l’écart entre les deux qui fait votre métier.

Les variations anatomiques (muscles accessoires, trajets nerveux atypiques, rapports vasculo-nerveux différents) sont fréquentes et parfois cliniquement déterminantes (ex. compressions du nerf dans le membre inférieur ou variantes des nerfs du membre supérieur). Cette diversité explique que la localisation « idéale » d’un repère ne coïncide pas toujours avec ce que vous palpez chez un patient donné.

Votre palpation interfère avec des systèmes perceptifs plastiques : la discrimination tactile s’améliore avec l’entraînement, et la représentation corticale (S1) peut se remanier ; à l’inverse, des douleurs chroniques s’accompagnent d’altérations de l’acuité tactile et de la cartographie somatosensorielle. La littérature distingue aussi « schéma corporel » (représentation sensorimotrice implicite) et « image du corps » (représentation perceptivo-cognitive), utiles pour comprendre certaines discordances entre ce que « dit » la main et ce que « ressent » le patient.

Les revues systématiques sur la palpation vertébrale montrent des résultats hétérogènes : la fidélité inter-examinateurs est souvent faible à modérée selon la structure/technique, avec des exceptions ponctuelles (ex. certains repères cervicaux). En bas du dos, validité et fiabilité varient selon que l’on palpe la douleur, la mobilité ou un repère osseux.

Traduction pratique : il faut combiner palpation, tests fonctionnels et raisonnement clinique plutôt que de s’appuyer sur un seul « signal » manuel.

La force se transmet le long des chaînes myofasciales ; ce que vous palpez à un site peut refléter des contraintes à distance. La « carte » segmentaire simplifie, mais le « territoire » mécanique est interconnecté : utile pour interpréter des tensions non localisées au siège des symptômes.

Les modèles « predictive processing » appliqués à la douleur et à la perception rappellent que le cerveau compare en permanence ses prédictions aux afférences. En pratique, vos attentes (priming par la carte) et celles du patient modulent le vécu palpatoire (douleur, rigidité, menace perçue). D’où l’intérêt d’un langage neutre, d’hypothèses testables et d’une réévaluation systématique.

1) Partir de la carte, accepter l’écart. Servez-vous des atlas pour cibler et nommer, mais documentez explicitement les variations rencontrées : asymétries, épaisseurs, déplacements relatifs, douleur provoquée vs spontanée. C’est l’écart carte-territoire qui oriente l’hypothèse.

2) Trianguler les indices. Croisez palpation, tests actifs/passifs, auto-rapports, imagerie si nécessaire ; évitez les décisions fondées sur un seul repère douloureux ou une seule « hypomobilité ». La littérature sur fiabilité/validité soutient l’approche multimodale.

3) Standardiser ce qui peut l’être. Pour améliorer la fidélité : protocoles de localisation (repères métriques, angles de main, positionnement du patient), calibration de la pression (échelle subjective + pratique au dynamomètre si disponible), et formations avec feedback (y compris vidéo/échographie quand accessible). Certaines localisations cervicales montrent une excellente reproductibilité si la procédure est rigoureuse.

4) Intégrer la continuité fasciale. Interprétez une tension locale en tenant compte des chaînes myofasciales ; explorez en « amont » et en « aval » plutôt que de traiter un segment isolé.

5) Former la main… et le cerveau. Programmez un entraînement perceptif : discrimination à deux points, gradients de texture/fermeté, « blind tests » entre pairs, révisions fréquentes sur sujets variés. Les données sur l’entraînement somatosensoriel et la plasticité soutiennent des gains mesurables.

6) Adapter la communication. Expliquer au patient que l’évaluation est itérative : on démarre avec une « carte » (vos connaissances), puis on l’améliore à partir de ce que révèle le « territoire » (sa présentation clinique). Cette psycho-éducation réduit les attentes irréalistes et le catastrophisme.

En sémantique générale, confondre la carte et le territoire est une erreur de catégorie. En kinésithérapie, confondre l’anatomie apprise (statique, moyenne) avec l’anatomie palpée (vivante, variable, plastique) expose aux faux-positifs, aux faux-négatifs et aux sur-interprétations. La solution n’est pas de renoncer aux cartes, mais d’en cultiver l’usage critique : multiplier les indices, standardiser les gestes, accepter la variabilité, expliquer l’incertitude, et réviser en boucle à mesure que le patient vous « donne » son territoire.

Un Article de Benoît CARON, directeur de Kiné-Formations. Le silence n’est pas un vide : c’est un temps d’apprentissage Le silence est souvent décrit

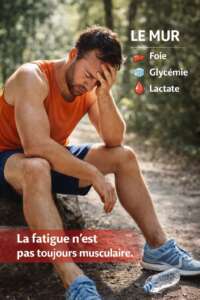

Article écrit par Thierry Blain, Fondateur et dirigeant de Kiné-Formations. Et si la fatigue du sportif ne venait pas seulement du muscle ? Quand l’énergie chute,

En 2025, beaucoup de kinés se posent deux questions simples : « Est-ce que j’ai bien rempli ma triennale 2023-2025 ? » « À quoi

À partir de 2026, les masseurs-kinésithérapeutes libéraux vont bénéficier d’une meilleure prise en charge financière de leurs formations par le FIF PL. Après une période

De plus en plus de patientes arrivent au cabinet avec un projet de grossesse, un parcours de PMA ou une endométriose qui complique tout… Dans

Le webinaire « Les 1000 premiers jours : rôle du kinésithérapeute », diffusé le 25 novembre 2025 de 20h à 21h et animé par Elsa